お人形ガイド

こころを育む

新しい命の誕生。母親の身体から生まれ出た赤ちゃんは、外の世界で多くの知識を吸収し、さまざまな体験を積み重ねながら成長してゆきます。そして、多くの出来事に出会い、時には困難に立ち向かいながら人生を過ごしてゆきます。

しかし、どのような困難に直面しても、人生の出発期をお父さんお母さんの深い愛情に包まれて育った子供たちは、必ず望ましい方向で解決策を見出し、困難を乗り越えて、より大きく成長してゆくはずです。そして、それを可能にさせるのが、両親の深い愛情で育まれた「心」のあり方に他なりません。

何よりも深い父の愛、母の愛。父は父の如くに愛し、母は母の如くに愛する愛情そのものが、子供たちの「心」をつくることになるのです。そして、親と子の心と心の結びつきが深ければ深いほど「心」は豊かになります。

好奇心なくしては発明や発見はありえませんし、真理を見極めようとする探求心なくしては科学の発達も哲学の進歩もありえないでしょう。また、美しいものを美しいと感じる心がなければ芸術は生まれません。人々を感動させる絵は描けませんし、人々を魅了する音楽を奏でることもできないのです。

そして何よりも思いやりの心なくしては、深い人間関係を築くことはできません。また、自然を愛する心も失われてゆきます。すべての出発点は、人間の「心」にあります。子供たちのいじめといった問題も地球の環境破壊も、ひいては戦争に至るまで、すべては人間の「心」の荒廃がなせるわざです。そして、子供たちの「心」を育てるということは、地球の将来のあり方を決定づけるほどの大事に他ならないのです。

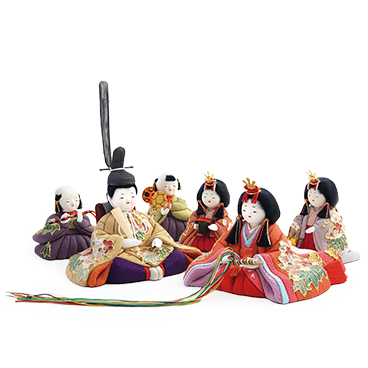

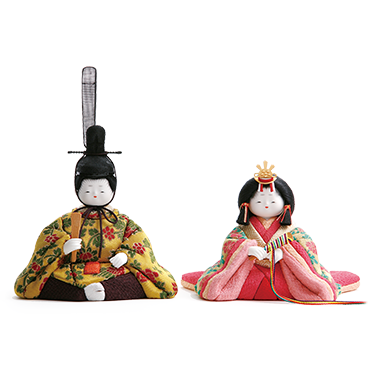

幸いなことに日本には、長い歴史に培われ深い精神性を内在した多くの伝統行事があります。そして特に、ひな祭りは平安時代に始まり1000年以上もの間続けられてきた日本の代表的な伝統行事です。

毎年のひな祭りには、我が子の無事な成長を確認し、おひなさまと共にその健やかな成長を祝います。おひなさまは、生まれた子の無事な成長を願い、身代わりとして厄を背負ってもらう『お守り』なのです。そしてお人形を囲んだ家族の団欒が、親子の絆を深め心ゆたかな子を育てます。

遠く平安の昔に始まり、長い歴史に培われ、今日に至るこの美しい伝統行事をいつまでも大切にしたいものです。

私たちの取り組み

大切なお人形と末永く、お節句をお楽しみいただきたい。

それが私たちの心からの願いです。

- お人形なんでも相談室

- お人形に関するあらゆるご質問やご相談を承っています。お気軽にお電話ください。お問い合わせフォームからもご質問やご相談をお受けしています。

- お人形病院

-

毎年出し入れするお人形は、傷がついたり壊れたりすることも長い間にはよくあることです。私どもでは「お人形病院」を併設し、ご購入後何年経ってもお人形の修理を承ります。お人形のおケガや汚れなど、いつでもお気軽にご相談ください。

※内容によっては有料となりますが、治療費も決して高くありません。

- お人形の供養

-

古くなったお人形。想い出がいっぱい詰まっていて、なかなか捨てられないものです。現在、全国の神社仏閣で定期的にお人形の供養が行われておりご案内をしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。

- 季節誌momo発行

- 五色のお人形から生まれた温かい物語、お客様からの声をお届けする「momo」を発行しております。お子様とお人形のお写真と合わせてご感想をmomo応募ページからご応募くださいませ。