作って楽しい!ひな祭りモチーフの製作

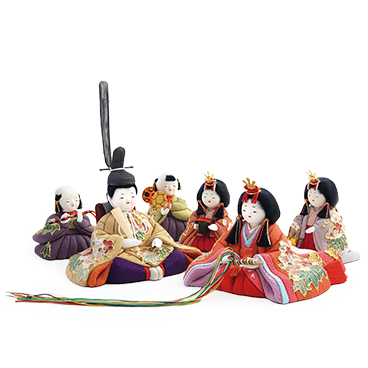

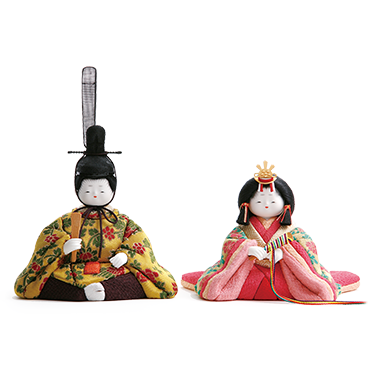

大人から子供まで、幅広い世代に親しまれている雛人形。

お店に並ぶような美しいお着物を召したお雛様ももちろん素敵ですが、紙コップや粘土を使って自宅で簡単にお雛様を作ることもできてしまうのです。

今回は自宅にあるもので簡単に作れる、可愛らしい手作りお雛様をご紹介します。

お子様と一緒に、ご家族と一緒に、ぜひ楽しんで作ってみてくださいね。

染紙で作る衣装がきれい!お手軽雛人形

紙に色がにじむ様子や色が混ざる様子を楽しみながら、オリジナルの雛人形を作ってみましょう。

材料と使うもの

- フィルムケースや乳酸菌飲料などの小さい容器(2つ)

- 半紙(八等分×2枚)

- 千代紙または折り紙(半分の大きさ、2種類を各1枚)

- 肌色の画用紙(八つ切りを八等分くらいの大きさ)

- 画用紙または折り紙(適量)( 人形の小物や装飾に使用します)

- ボンド

- のり

- 絵の具

作り方

1.半紙を半分に折り、更に半分に折ります。

2~3色ほどにじませると綺麗な模様に染まります。

2種類の色に染めて、そっと開いて乾かします。

作り方はいたってシンプル!

お子さんの年齡に合わせて、作り方を工夫してみても楽しいのではないでしょうか。

色染めした半紙は濡れている時に広げると破けやすいので、折ったまま乾かして広げると広げやすいですよ。

プリンやゼリーの空き容器で作るエコ可愛いお雛様

ヨーグルトやゼリーの空きカップを使って作る雛人形です。

作業工程がわかりやすく、低年齢の幼児や、細かい工作が苦手な子も、ちぎってのり貼りしたり、模様を描いたり、好きな着物を作ることができます。

材料と使うもの

- 空きカップ(2つ)(なければ紙コップなどでも◎)

- 千代紙(半分の大きさ、2種類を各2枚)

- 肌色の画用紙(直径5cmくらいの円形を2つ作ります)

- おうぎ、かんむり、えぼし、しゃくなどの人形の小物

- ボンド

- クレヨン

- のり

作り方

6.それぞれに、しゃくとおうぎも貼って完成です。

空きカップだけでなく、紙コップやトイレットペーパーの芯を切ったものなど、色々な廃材を用意して、その中から好きなものを選んでも面白いですね。

ちぎって貼って、味わい深いほっこりお雛様

時間をかけてじっくり作り上げる、置き型形式の雛人形です。

ちぎり絵の味のある雰囲気がとっても素敵な仕上がりになります。

材料と使うもの

- 水風船(2つ)

- 白い紙(コピー用紙が最適)

- 画用紙または折り紙(顔用、髪の毛用、装飾や小物用です)

- 画用紙または千代紙(着物用です。おだいりさま、おひなさま、それぞれ好きな色を用意します)

- ポンプ(水風船をふくらませるもの。100円均一ショップで水風船とセットでも売っています)

- のり

- ペンまたはクレヨン

作り方

少し根気のいる作業なので、工程を何回かに分けて作るのも良いですね。

着物の色は、自分が作った人形に着せてあげたい色を自分たちで考えてみると、それぞれの個性がより引き立つ雛人形になります。

こねて楽しい粘土の雛人形

まんまるな形に、ペイントがかわいい雛人形。

自分の手で形を決めながら作り上げるので、個性豊かなお雛様に仕上がります。

材料と使うもの

- 紙粘土 (適量)

- 千代紙(四等分の大きさ、2種類を各2枚)

- 折り紙(四等分の大きさ、2種2枚)

- 色画用紙(人形の装飾や小物用)

- 絵の具

- ボンド

作り方

2.1に、絵の具でペイントをします。頭の部分、顔の部分、体の部分に分けて色を塗ります。色が混ざってしまうこともあるので、1色ずつ乾いてから順番に塗るときれいに仕上がります。

3.乾くまでの間に、おうぎやしゃく、かんむり、えぼしなどの小物を画用紙などで作っておきます。

4.全て乾いたら3で作った装飾小物をボンドで貼りつけます。

5.千代紙と折り紙を貼り合わせて下に敷いて完成です。

紙粘土は、まんまるすぎると転がってしまうので、置く面を少し平にすると安定します。もしくは、ティッシュや折り紙などを細く丸めたもので輪っかの台座を作り、その上に人形を置くと転がらず飾ることができます。

大きい雛人形、もう一回り小さな雛人形など、大きさは自由です。紙粘土を2つに分ける際、お内裏様を大きく、お雛様を小さくしたり、その反対にしてみたり…子どもたちの好きな感覚で作ることができます。どんな雛人形を作るか、いくつ作るか、話し合いながら楽しく作ってみましょう。